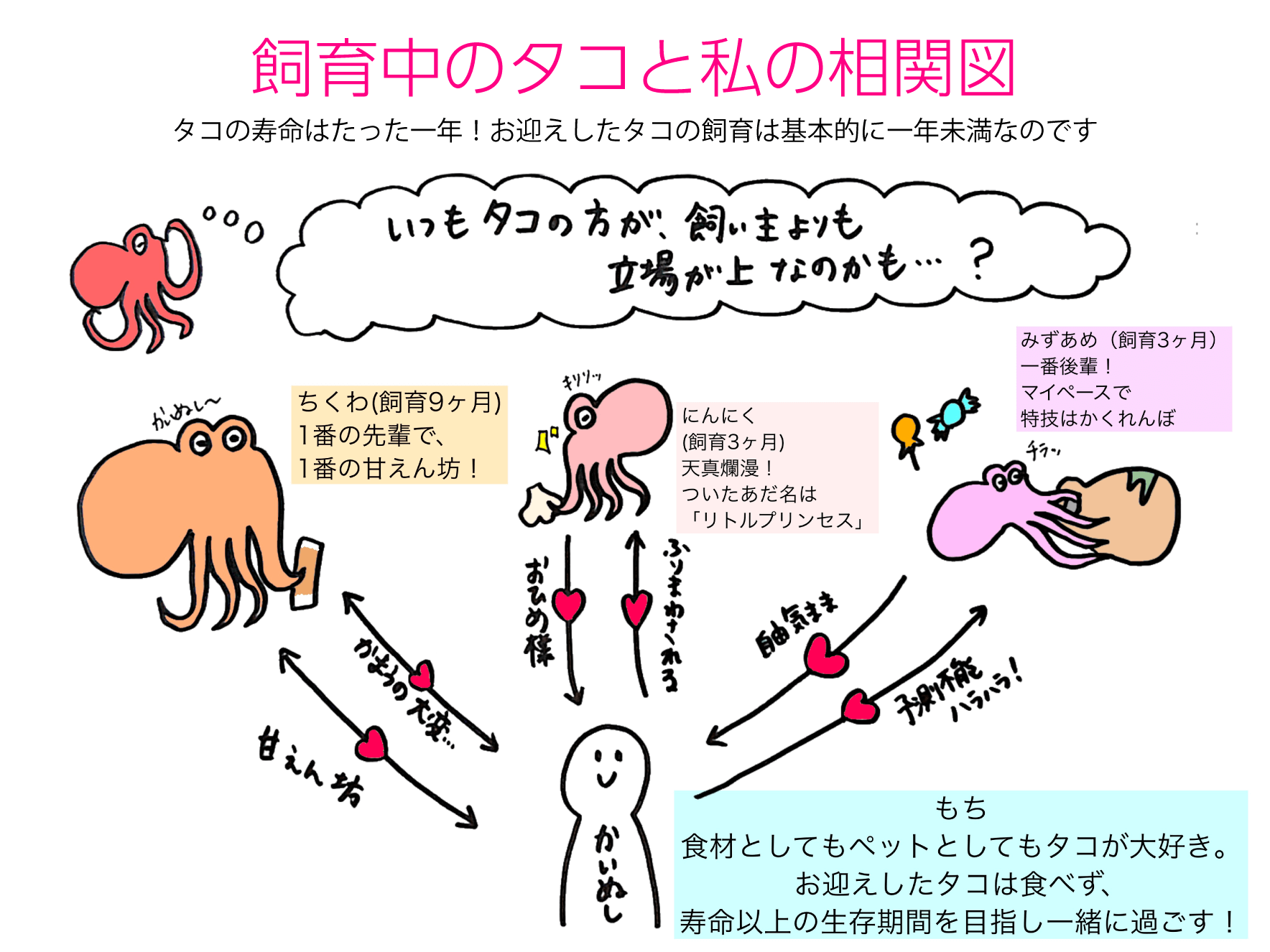

連載「タコのいる日々」とは

タコは賢い!・・・って、知ってましたか?海の賢者とも呼ばれる、無脊椎動物最高クラスの知性をもった生き物、マダコ。その知性は、ユーモラスで温かいんです。そんなマダコたちと一緒に過ごす、てんやわんやの楽しい日々。そして、寿命たった1年の生き物と一生を共にして培われる絆。連載「タコのいる日々」では、そんなマダコ飼育とマダコのいる日々の風景をお届けします。

みなさんこんにちは。いよいよ茹でタコ色になりそうな暑さになってきましたね!食材としてのタコは夏バテにもバッチリ!今回もよろしくおねがいします!

うめぼしとのお別れのあと……

とってもかわいらしかったうめぼしとのお別れ。胸が張り裂けそうな思いでしたが、その後、ペットロスが冷めやらぬうちに、「でも、やっぱりタコを飼い続けたいな」という気持ちになってきました。そして、一気にタコについて学べる限りの勉強をして、まずは水槽をマダコ飼育に適しているであろうものに一新。次の3点を備えた飼育設備を用意しました。

- 強力なろ過装置(水を綺麗にする仕組み)

- 雑菌感染を防ぐ装置の搭載(紫外線で除菌をするような装置の搭載)

- 水槽用クーラーの設置(水の温度を20℃以下の低水温に保てるようにする装置)

夏が旬のマダコですが、意外なことに高温には弱かったのです。

マダコはいつでも出会える生き物ではなかった

ペットとしてのマダコは、入手がしやすいシーズンとそうでないシーズンがあります。また、いつでも入手できるほど一般に流通していません。ペットとして入手する場合は、海水魚専門店にお願いをして採集してもらうか、ツテのある漁師さんにお願いすると手に入れやすいです。タコ漁が盛んなシーズン以外での入手は難しいのです。

マダコは高水温に弱く、また極端な低水温にも弱い生き物です。真夏の輸送は水温の変化が大きくなるため体調を崩す危険性も大きくなり、真冬は採集や漁自体が難しくなります。うめぼしとのお別れの後、ほどなくしてマダコの入手が難しいシーズンになってしまいました。このような理由から、実は最初のマダコの飼育から次のマダコの長期飼育を始めるまで、かなりの時間を要したのでした。

なんとか出会えたマダコのあじたま。こう見えて既に寿命のカウントダウンが始まっていたのである

交接してしまうと始まる寿命のカウントダウン

マダコに限らず飼育できるタコの多くは短命です。マダコで1年程度、南洋性のマダコやワモンダコで2年程度、ミズダコのような大型のタコで3年程と言われています。言われているというのは、一般的な魚の生きた年月を調べる方法はタコにあてはめにくく、正確にどのくらい生きたのかを調べることが難しいようなのです。

私の経験則からでは、マダコは実はかなり正確に寿命が定められており、やはり1年前後で死んでしまう生き物であるように感じています。飼育方法が良ければ、野外の個体と異なり何年も生きる可能性が高いという印象はありません。

また、マックスの寿命が1年程だとしても、8か月ほどで交接してしまった個体は、そこから寿命のカウントダウンが始まるのもタコの性質だと考えています。交接をしたオスはほどなくして死亡します。交接をしたメスは産卵し、絶食状態で卵を守り抜き、卵の孵化と同時に天に旅立ちます。

マダコはスーパーなどに食材として並ぶサイズくらいからは十分に交接ができるようです。つまり、ある程度見ごたえのあるサイズになると、特大サイズではなくても野外で交接を済ませてしまっているケースがあり、オスダコはお迎え直後に死んでしまう……メスダコであればお迎え直後に産卵をしてしまう……。このように、交接が難しいほど小さなころからお迎えをしないと、タコとの絆を培えるほどの期間の飼育が運命的に難しいことがあるのも、タコという生き物の性質的に難しいところです。

マダコとの出会いをもとめて

うめぼしとのお別れの後、私は必死でタコを探したのですが、見つかりませんでした。うめぼしが亡くなったのは秋の頃。オーダーメイドの水槽が出来上がるのに時間がかかり、マダコの入手が難しい季節になってしまったのです。でもこの短期間に、私は複数のタコを飼育することになり、ここで先述の難しさを経験しました。

- タコssp.のくろまめ

- サメハダテナガダコのういろう

- イッカクダコのしろもつ

- マダコのあじたま

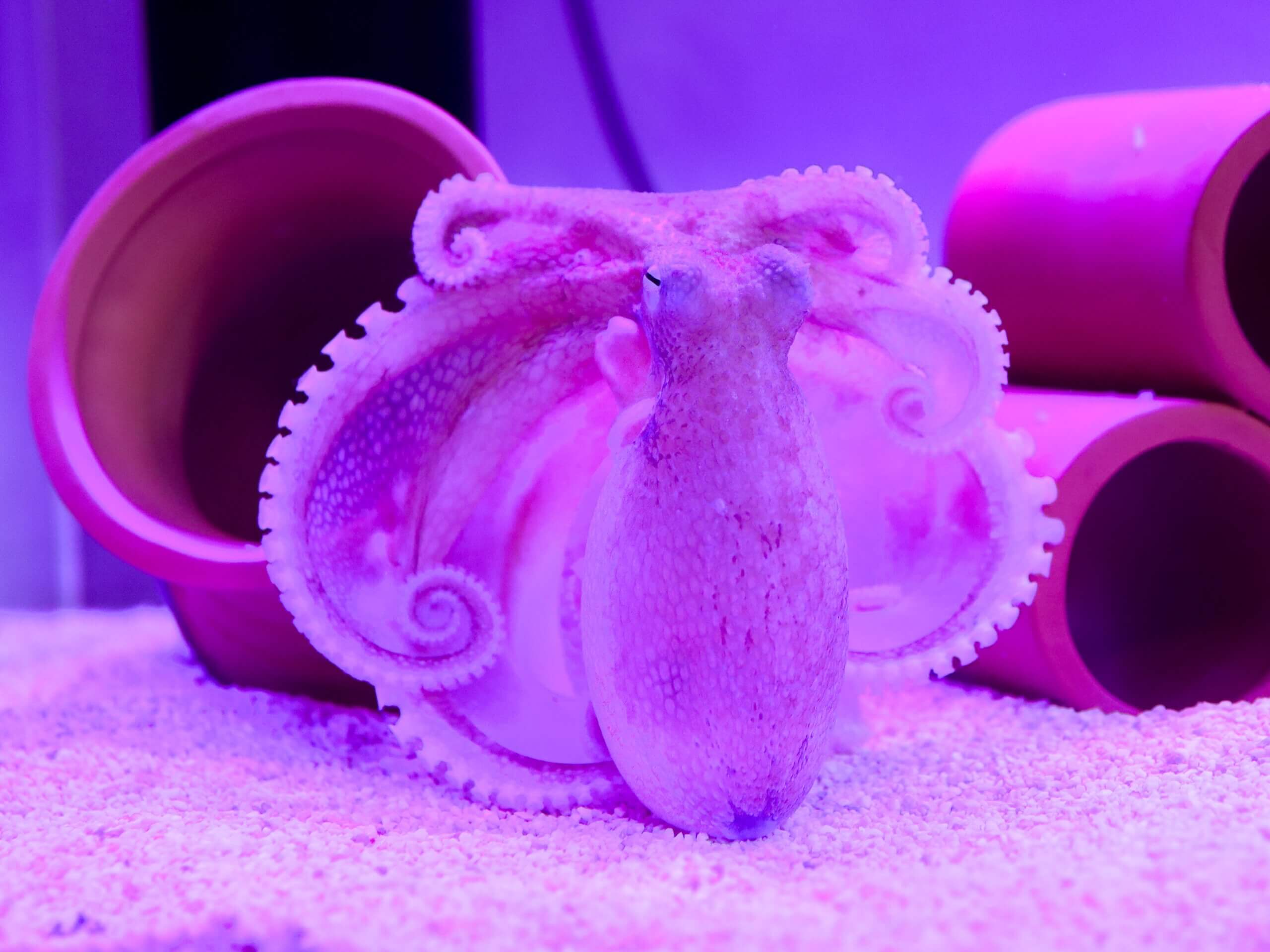

サメハダテナガダコのういろうは、色味も美しく愛嬌もある可愛い種でしたが、胴の半分ほどを野外で欠損する大ケガをした状態でお迎えをしました。1か月ほどは頑張ってくれたのですが、最後の最後までほぼ餌を食べられずに死んでしまいました。いかに傷のない個体を慎重に選ぶことが重要かを学びました。

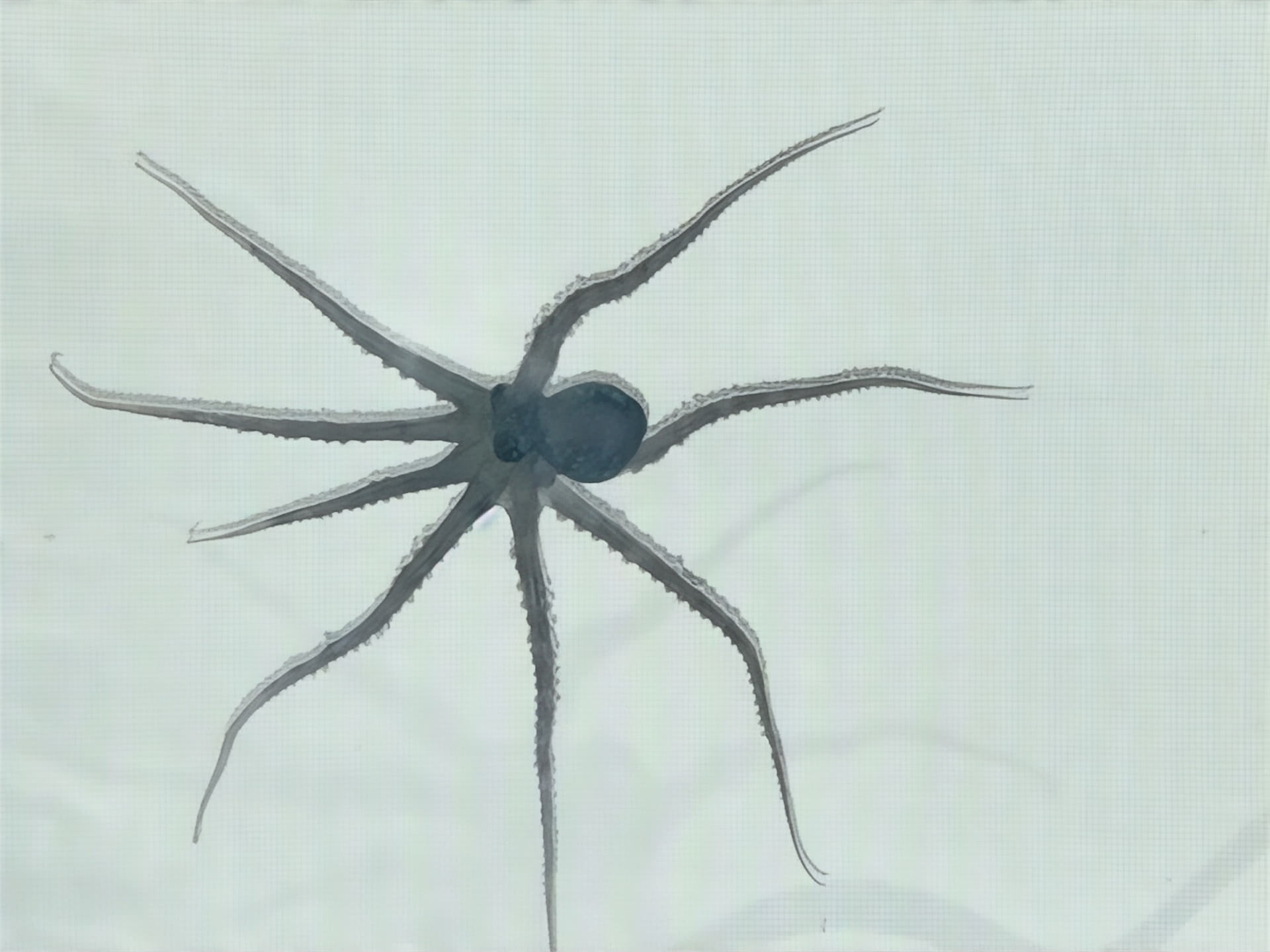

イッカクダコのしろもつは、スナダコとして入手したのですが、蓋を開けてみたら深海性の希少なタコでした。厳寒期に入手したので、上手い具合に管理や輸送に耐えられたものと思われます。水温を極めて低くしなければいけない深海性のタコであるため、設備の能力不足で短命に終わってしまいました。

マダコのあじたまは、なんとか食用のタコを飼育に迎えたケースでしたが、ある日突然死んでしまいました。吸盤もメスのように規則的に見えたため、にわかには信じられなかったのですが、第三腕に交接腕を確認、交接済みのオスだったと思われます。

このように、一生懸命マダコとの出会いを求めても、なかなかお迎えできない期間が続きました。今回登場するくろまめの物語は、そんな中で出会った「絆」を作れるくらいの時間を過ごした思い出の記録です。

大きな傷をもった状態で我が家へ来たういろう

イッカクダコのしろもつ。飼育設備の能力不足で短い付き合いになってしまったため、写真がほとんど残っていない。

くろまめとの出会い

経験を生かし、「状態が良いこと」「小さなタコであること(幼い・未交接)」といった観点からマダコを探していたところで出会ったのが、くろまめでした。結論から申し上げれば、くろまめはマダコではなく、学術的にタコsp.やタコssp.と記載される存在で、それらは「亜種」や「~の1種」という意味で使われます。実はタコにはまだ名前すらついていない種が結構いるようなのです。

ペットショップでは、「●●ダコ」としっかり分類して販売をされるところもあれば、特に小さなタコについては分類も難しいということから、「タコsp.(タコの1種)」や、「コモンオクトパス(一般的なタコ)」という名前で流通することがあります。くろまめは、「コモンオクトパス」として入手した個体でした。

家にやってきた直後のくろまめ。体がトゲトゲになれるのも特徴だった。

子ダコを知らなかった私

今、我が家には100円玉~500円玉くらいのサイズから育てているマダコのにんにくとみずあめがいます。今は、小さなマダコを見たことがある身として、「小さくてもそれなりにその種だと分かる」という認識でいます。ですが、当時はそういう知識も経験もありませんでしたので、「多分マダコだろう」と思って入手した小さなくろまめをマダコのつもりで飼育していました。

くろまめは、マメダコとテナガダコを足して2で割ったような見た目のタコでした。サイズ感はマメダコに似ていて、腕を思い切り伸ばして10~15cmくらい。体の色は灰色~黒っぽく(これが名前の由来)、つぶらで黒い目。傘膜という、腕の間の膜のようなものがほぼ無く、胴に対して腕がとても長いタコでした。

夜に水槽内を動き回るくろまめ。夜行性のため、全身を写した明るい写真を撮ることが難しい。

マダコのつもりで飼育をしていたので、成長に伴って「胴が巨大化するのかな?」「腕が太くなるのかな?」「傘膜が段々発達してくるのかな?」……こんなことを考えながら、日々過ごしていました。サイズの小さなタコでしたが、驚くほど賢く良く慣れ、スキンシップも取れるようになりました。その様子については、次回で詳しく紹介したいと思います。

ところで、くろまめがタコssp.であると分かったのは、なんとそのような大きさにしてある日突然卵を産んでしまったからなのでした。「え……!?ということは、このサイズで成熟したタコだったの???」。

タコには、体に対して小さな卵を沢山産む種類と、体に対して大きな卵を少数産む種類がいるようです。くろまめは後者で、10~20個程度の卵を住処にぶら下げていました。

タコにとって卵を産むということは、「寿命のカウントダウンが始まる」ということです。しかし、くろまめは卵を産んだらお別れで、もうスキンシップもコミュニケーションも取れないものという私の固定観念を壊してくれた存在でした。

くろまめと一緒に遊んだ日々のスキンシップ、コミュニケーションは多様で知的なものでした。そして卵を産んだ後も、私と一緒に過ごす中で培われた絆を大切にしてくれたのでした。卵が無事に孵化し、くろまめが天井から落下して天に帰るまでのあいだ、ず~~~~……っと……温かいつながりがありました。

次回は、そんなくろまめとのコミュニケーション、そして涙なしには語れない物語を綴ります。

是非、これからも応援、よろしくお願いします!

コメント