イカチュウチュウ。2025年4月10日、初めて耳にしたのにそんな気がちっともしない言葉がインターネットの海を駆けめぐった。沖縄科学技術大学院大学(以下、OIST)が発表した、新種の寄生虫につけられた和名だった。

この、不思議だけど親しみを感じる言葉は瞬く間に拡散された。そして多くの人がこう思っただろう。いい名前だ、と。イカチュウチュウの名付け親は何を思ってそう呼んだのだろう。そしてこれはつまり、どういう発見だったのだろう。論文を執筆したご本人たちに訊いた。

声に出して言いたい、イカチュウチュウ

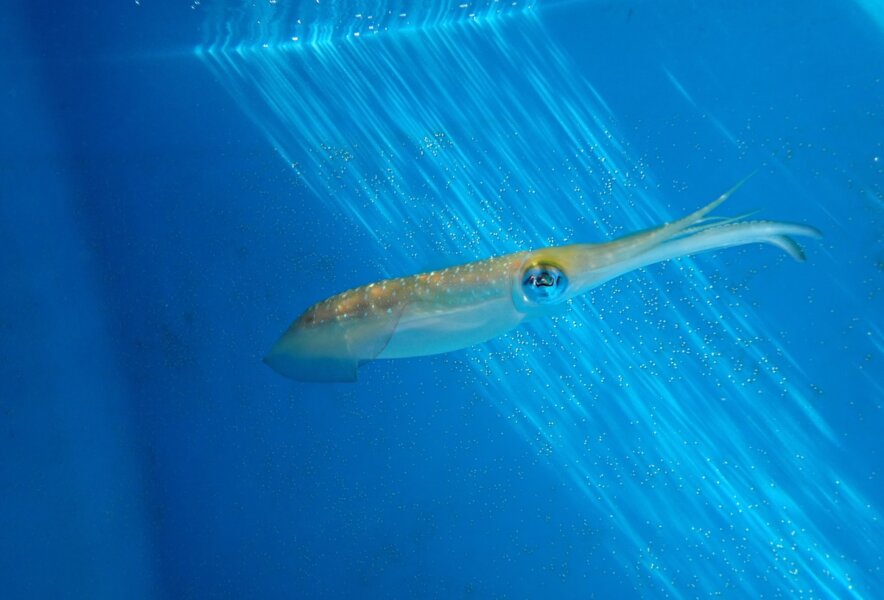

ことの発端は、OISTの物理生物ユニットに所属する研究者チームが調べた野生のアオリイカの胃と腸から、新種のサナダムシが発見されて名前がついたという発表だった。

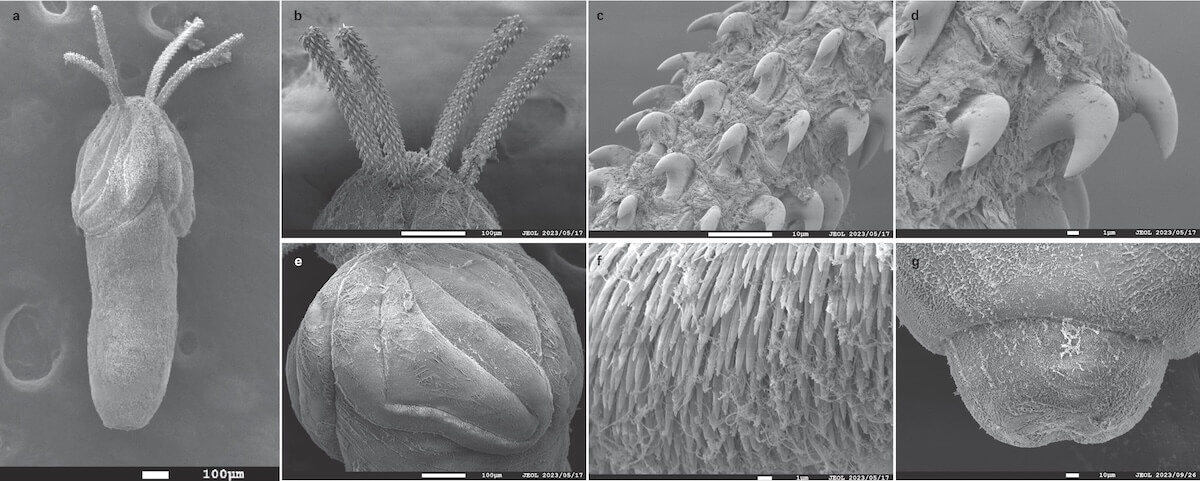

SNSの投稿に添えられた画像もなかなかインパクトが大きい。サナダムシって名前はよく聞くけど、こんな姿してるんだ……。どういう気持ちで見ればいいのか分からない。おもしろい?可愛い?怖い?不思議?サナダムシのビジュアルに対する経験値が、圧倒的に不足している。

左がまだ正体不明の未知種で、右がイカチュウチュウ(出典: OIST公式Twitter(X))

新種の生物には世界共通の名前となる「学名」が国際ルールに則ってつけられ、それとは別に、自国内で呼びやすい名前もつけられる。この名前が日本では和名であり、新種のサナダムシこと学名:Nybelinia enterika = 和名:イカチュウチュウなのだ。オノマトペを取り入れた和名がつくこともあるんだなぁ。

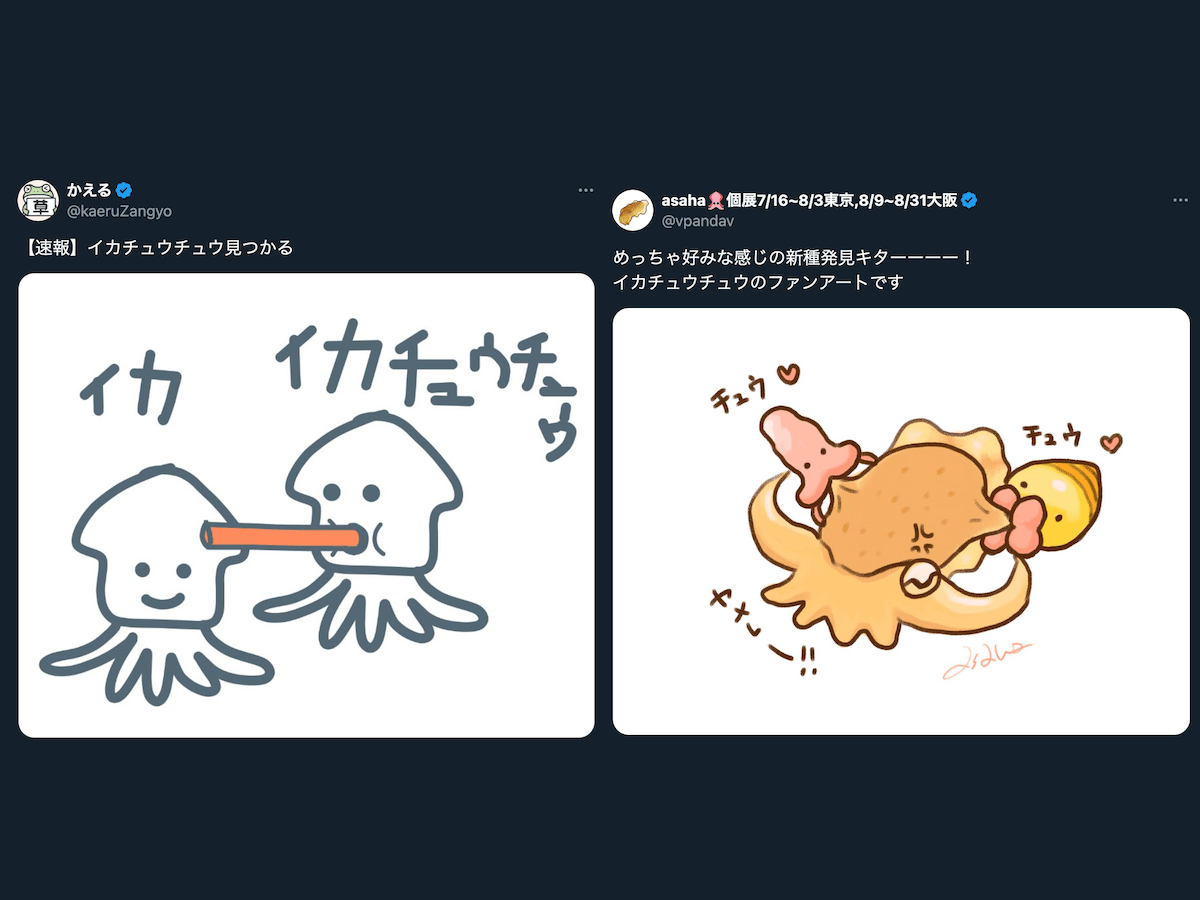

この日、いったい何人が「イカチュウチュウ」と声に出してつぶやいたことだろう。発表から半日と経たず、SNS上にはファンアートが次々と誕生した。イカがチュウチュウされているものと、イカ自身がチュウチュウしているものに分かれている。言葉を音として解釈したのが感じられて、おもしろい。

チュウチュウされるイカと、チュウチュウするイカ(出典: Twitter(X)@888lemonVC,@higedouraku)

イカをチュウチュウするイカと、チュウチュウされるイカ(出典: Twitter(X)@kaeruZangyo,@vpandav)

イカと2人の研究者

イカチュウチュウを発見し、名付けたのはイカの研究者なのだろうか。論文の筆頭著者としてMehmet Arif Zoral(メメット・アリフ・ゾラル博士)、第二著者としてZdenek Lajbner(ズデニェク・ライブネル博士)の名前が書かれている。

ほかの論文を見てみると、コイやドジョウ、タコなどいろいろな水性生物を研究されているように見受けられる。どういう経緯でイカチュウチュウの発見に至ったのだろう。

ライブネル博士「高校時代から水生生物の病気について学び、2014年から頭足類の研究を始めました。OISTでは2018年からイカの養殖を担当していて、イカの寄生虫によるアレルギーに苦しんでいる人々から相談を受けたことがきっかけで野生のイカも研究しています」

ゾラル博士「OISTに着任する以前は、コイ、ティラピア、ニジマス、タイなど、海水・淡水魚における病原体の研究を行っていました。そこから頭足類における病原体の調査への移行は自然な流れでした。このチームには健康管理プログラムの導入を目的にライブネル博士から招かれ、その中で頭足類に寄生するサナダムシの存在が明らかになりました」

おふたりとも水生生物の病気が専門であり、イカとの関わりも深い研究者だったのだ。

発見されたイカチュウチュウは、鉤爪のようなものがびっしりついた触手をアオリイカの内臓粘膜にしっかり突き刺して寄生していたと論文に書いてあった。寄生部位の周辺は組織の壊死や損傷が見られたそうで、ヒトでいうと胃にアニサキスが食いついた感じなのかもしれない。

右上が、鉤爪のようなものがびっしりの触手。完全に武器だ。

見ているだけで、なんだか胃がキリキリする。

イカチュウチュウと2人の若いお嬢さん

そしてやっぱり、由来を含めた名付けの経緯が気になる。多くの人が想像したとおり、サナダムシがイカの内臓から栄養を吸うイメージからイカチュウチュウと名付けられたことは間違いないらしい。

では、名付け親はゾラル博士とライブネル博士なのかというと、意外な答えが返ってきた。

「寄生虫の研究仲間である中島隆太教授と、彼の賢いお嬢さんたちに共有しました。和名の名付けに関しては、すべて彼女たちの功績です」

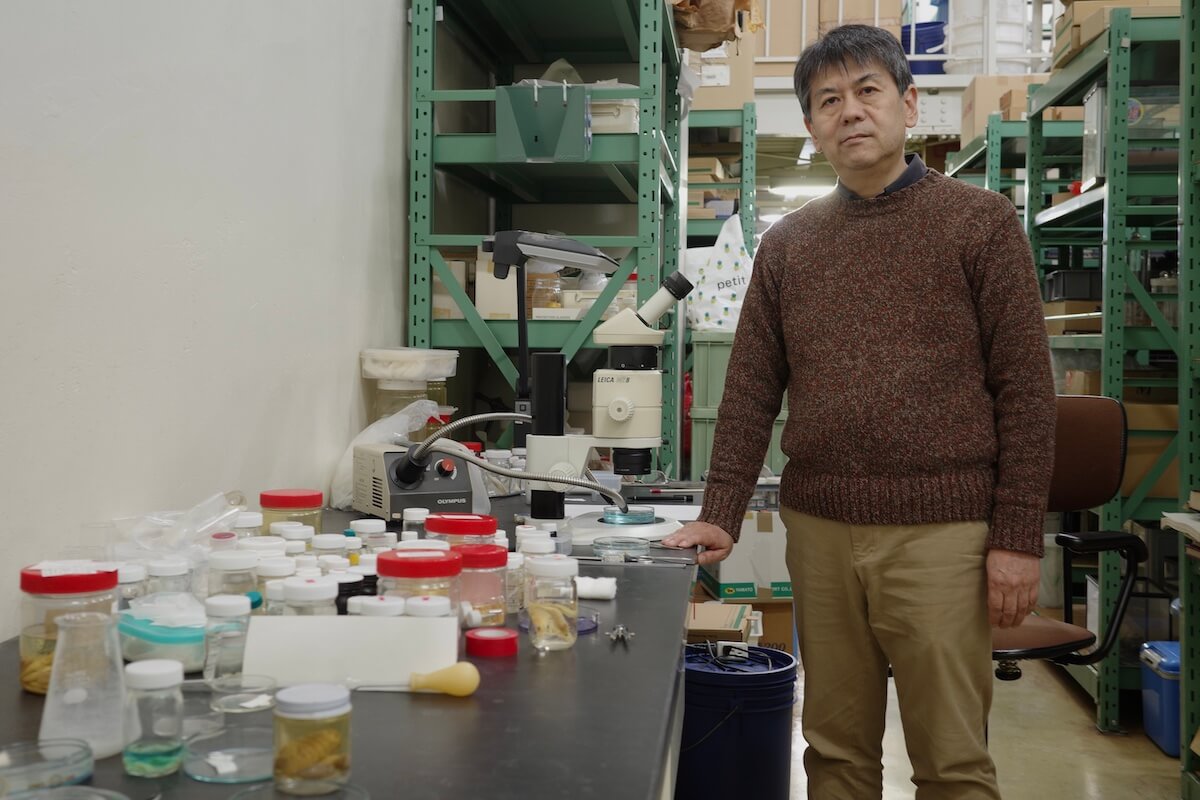

中島隆太教授とは、アオリイカの養殖技術を世界で初めて開発したチームのメンバーである。ライブネル博士も所属する養殖プロジェクトチームの一員として、飼育が難しいとされているイカを卵から育てて繁殖させ、チームは2022年までの5年間で10世代にわたる累代飼育を達成している。

名付け親はイカをとりまく未来の可能性を切り拓いた研究者のご家族だったのだ。イカを、寄生虫まで含めて家族として包み込むようなネーミングだなと感じ入る。イカチュウチュウの響きから、こんなファミリーヒストリーに繋がるとは思っていなかった。

ちなみにこのチームは以前、イカの卵を食べてしまう寄生性のカイアシ類を発見した際に「イカタマゴロシ」という和名をつけている(▶︎参考)。なんていうか、目が離せない人たちである。

この朗らかな姉妹から「イカタマゴロシ」なんてワードが出るとは……(出典: OIST公式Twitter(X))

安全なイカ食が実現するかもしれない

この研究成果で注目すべきはもちろん、イカチュウチュウだけではない。ゾラル博士によると、サナダムシが分泌する酵素が人間に及ぼす影響についても研究を進めていく予定だという。ヒトの健康に関わることであり、なんなら食にも直結する可能性を秘めている。

この研究で調べられた野生のアオリイカ45体のうち、サナダムシ感染率はほぼ100%だった一方で、養殖のイカに感染した個体はいなかったという。もし、ゾラル博士の言うように、イカチュウチュウや未知のサナダムシが人間の健康に影響を及ぼす酵素を持っていたとしたら、完全養殖のイカでこのリスクを回避できることになるし、イカチュウチュウをもっと調べることで治療法の開発などにもつながる可能性がある。

この研究がもたらすかもしれない今後の展開に、おふたりはこう話す。

ゾラル博士「今回の研究は、商業的な養殖目的で飼育される頭足類の福祉向上にもつながると考えています。最終的には、食品安全性の向上や公衆衛生にも良い影響を与えると期待しています」

ライブネル博士「今回の発見をきっかけに、イカの養殖に関連した応用研究がさらに進むことを期待しています。将来的には、アレルギーのある方も安心してイカを食べられるようになることを願っています」

ちなみに、ファンアートはご覧になりましたか?と尋ねると、それぞれ次のようにコメントを寄せてくれた。

ゾラル博士「ここまでポジティブな反応があるとは思っておらず、バズっている様子に衝撃を受けました。こうした出来事は、私の日本社会への信頼を改めて確信させてくれました。日本はサブカルチャーや科学など多様な情報に触れる文化が根づいた社会であり、私は日本文化に大きな敬意を抱いています。私たちの研究が一般の関心を集めたことをとても嬉しく思っています」

ライブネル博士「すべてのファンアートを楽しく拝見しています。私の研究が人々にインスピレーションを与えていることをとても嬉しく思っています」

皆さんのクリエイティブ魂、届いてました!

掲載論文

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022201125000631?via%3Dihub

Mehmet Arif Zoral, Zdenek Lajbner, Lucia Zifcakova, Shinichi Nakamura & Jonathan Miller (2025). Co-infection of cestode parasites Nybelinia enterika sp. nov. and Phoreiobothrium sp. in oval squid Sepioteuthis lessoniana species complex. Journal of Invertebrate Pathology,Volume 211. DOI:10.1016/j.jip.2025.108329

コメント