2025.11.15

航海3日目。

今日も7時半きっかりに朝ごはんの集合がかかりますが、昨日から夜通し作業しているというOBSチームの姿は見当たりません。食事の時間をずらしているようです。

宮城県沖の20のポイントに、かしこすぎる計器・OBSを設置するミッション。最後のひとつが投入されたのは午前8時半でした。準備も含めると、ほぼ24時間。

Aフレームで海へと連れ出される最後のOBS。

OBSチームの皆さん、お疲れさまでした。引き上げていく背中に安堵が見える気がしますが、これで終わりではありません。

東大、東北大、神戸大の研究チーム。

海底から地上にデータが送られてくるからOBSは沈めっぱなし、というわけではないようで。観測データは計器の中に蓄積されるので、約1年後に回収にくるんだとか。そのため、ちゃんとデータが取れる状態にあることや実際に到達した海底の詳細な位置を調べる、着底確認をしに向かいます。

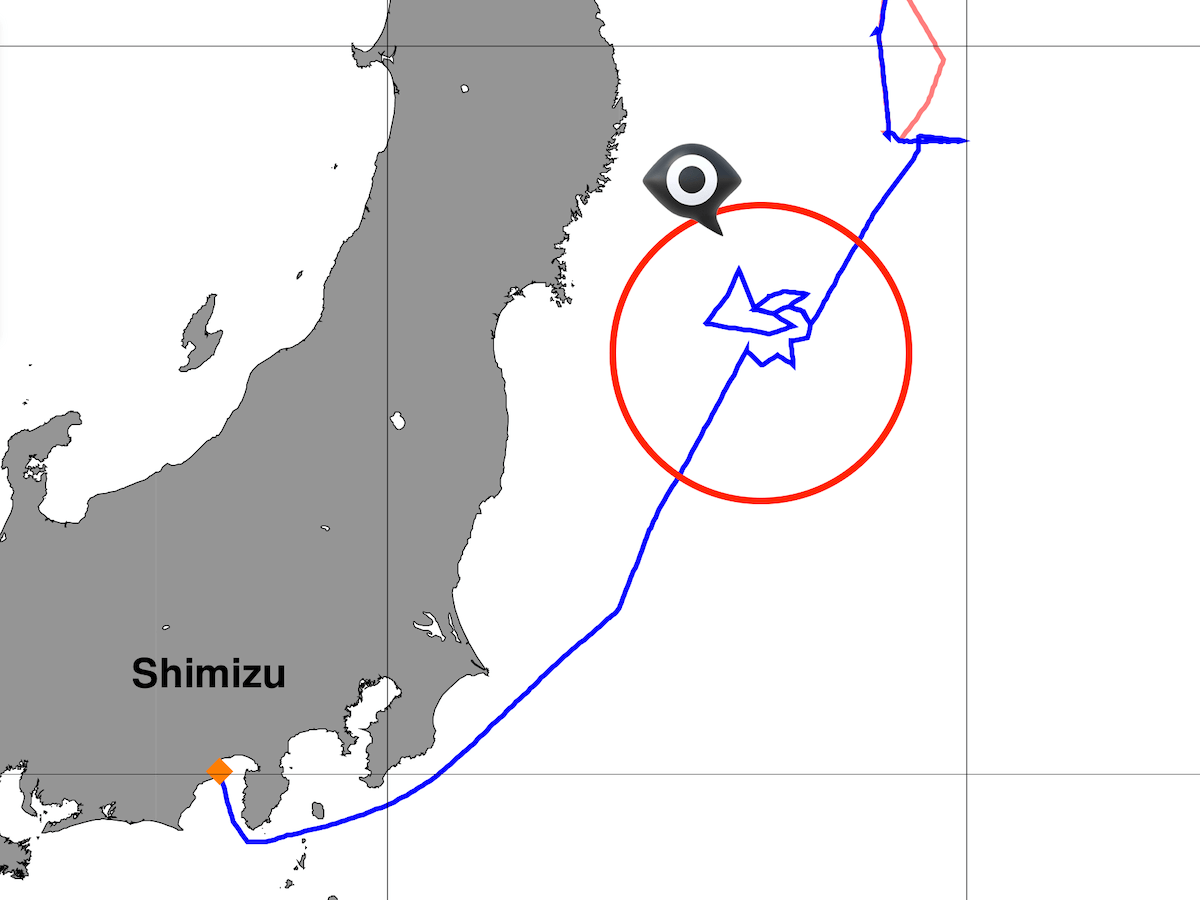

ざっくりした船の航路はこんな感じ。細かく方向転換している箇所でOBSの投入と、投入後の確認がおこなわれた模様です。

客船ではありえない動き、これぞ研究船。

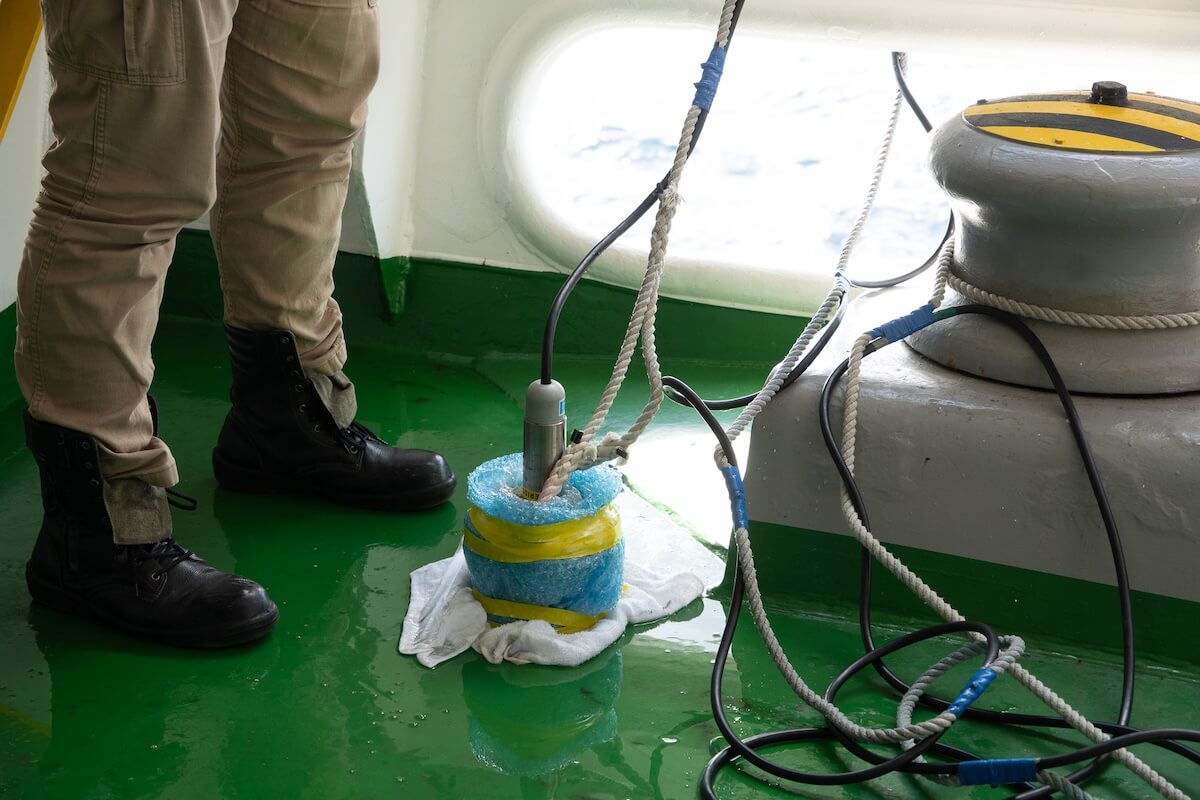

3000メートルとか5000メートルの深海にあるものをどうやって確認するかというと、音波を出す機器(トランスポンダー、通称:トラポン)を海面直下に落とし、はるか下にいるOBSと通信するのだと、東大地震研究所の大塚さん。

これがトラポンの発信機。

つまり、多分こういうこと。

船上「おーーーい!」

OBS「おぉぉーーーーーーーい」

船上「大丈夫そ?」

OBS「南北に0.9度と東西に3.8度傾いちゃったけど、許容範囲だよねー?」

船上「20度以内ならジャイロ機構で修正可能だから平気。時間が来たらジャイロと観測開始のプログラム走るから、予定どおり頼むわ」

OBS「オッケー。まかせといて」

船上「詳しい位置も把握できたから、1年後に迎えにくるし。それまでよろしく〜」

(みらい去る)

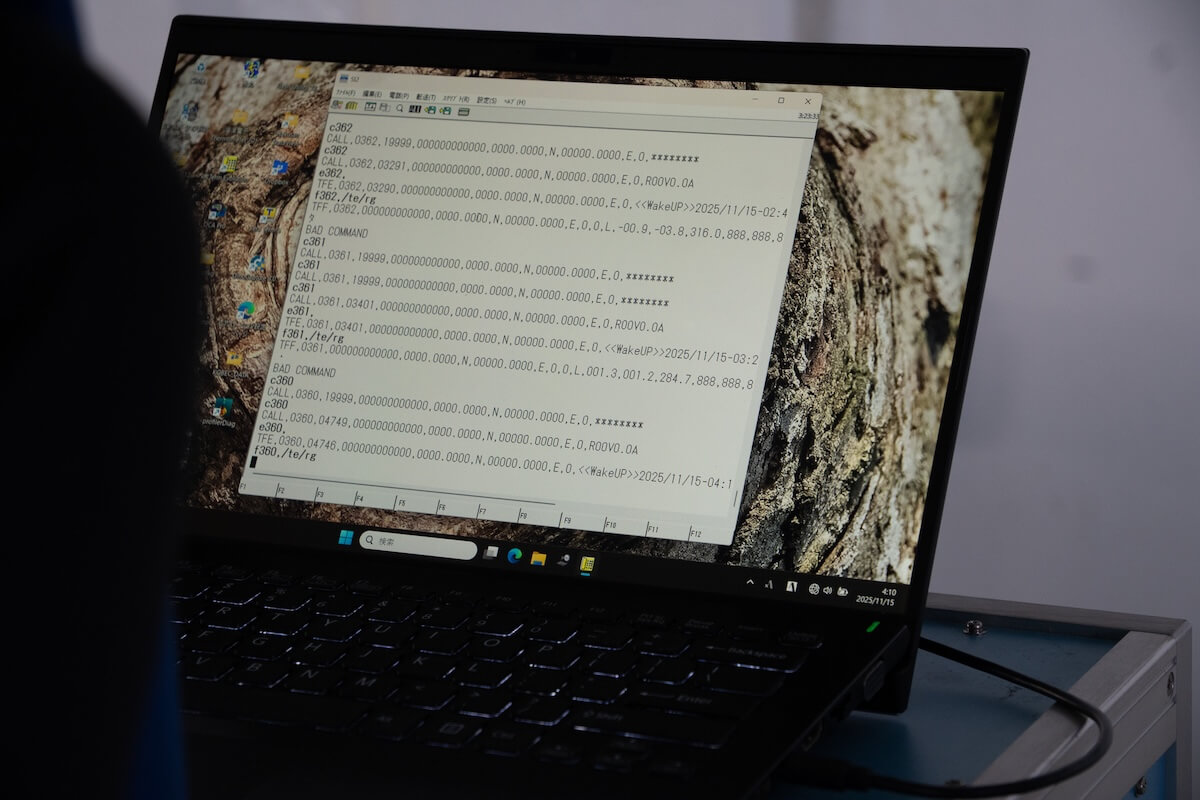

OBSが深海底から返してきた返事。専門家の解説がないと、さっぱり分からない。

この着底確認が終わったのは13時半過ぎ。ようやくゆっくり眠れると、今度こそ安堵の表情を浮かべながらOBSチームは船内のどこかに消えていきました。

次のミッションは、もうひとつの観測作業、ピストンコアラーです。次の目的地である三陸沖に向けて進み始めた船の上では、もう準備が始まっていました。

長くて丈夫な筒を吊り下げる装備に移行中

ちなみに、深海底にいるOBSをどうやって回収するのか。そこにも「へー!!」って膝を打ちたくなる仕掛けがあるのですが、また別の機会に。

コメント